- SW 6.2.

- SW 6.3.

- SW 6.4.

- l'approche du mur,

- la rotation,

- la coulée et

- la reprise de nage.

- Le

virage en Dos

Dès que la distance de course est supérieure à la longueur de la piscine (et ça arrive souvent), le nageur doit effectuer un virage. Ce geste technique mérite d'être travaillé. Il peut représenter un avantage chronométrique s'il est bien exécuté. Le virage en Dos est particulièrement technique et délicat à bien executer : pas mal de technique, beaucoup d'entrainement, et un peu de feeling... Explications...

Vive les virages

Un

virage parfaitement exécuté entraîne, pour deux raisons,

un gain de temps significatif.

La

première est en relation avec la possibilité pour le nageur

de se servir d'appuis solides lui permettant de se donner pendant un certain

temps, une vitesse supérieure à sa vitesse de nage.

La

seconde est due au fait que, grâce au virage, le centre de gravité

du nageur s'arrête à une certaine distance du mur et lui permet

de parcourir une distance totale plus courte. Cette dernière est

en relation avec les caractéristiques anthropométriques du

sujet. Plus le nageur est grand et plus long sont ses segments, plus il

pourra tirer un avantage du virage.

Néanmoins

les sujets plus petits pourront compenser le désavantage lié

à leur taille par une plus grande rapidité d'exécution

(la vitesse de rotation augmente quand le rayon de rotation diminue). Ces

éléments associés permettent un gain chronométrique

(on va plus vite en bassin de 25 mètres qu'en bassin Olympique)

à la condition qu'une maîtrise technique compense la rupture

de rythme dans la nage et que les problèmes respiratoires soient

suffisamment résolus.

Le

nageur doit profiter au maximum de la coulée. Pour celà,

elle doit être assez profonde et doit se traduire par des ondulations

type «Dauphins». De plus, le nageur n'effectue pas de vrille

lors de la poussée. C'est la seule chose qui différencie

la

culbute en crawl et en dos.

Une

nouvelle réglementation depuis 1991

Avant

le 4 mars 1991, il était nécessaire que le nageur reste sur

le dos à l'approche du virage et ce jusqu'au moment où il

touche avec la partie la plus avancée du corps, un des bras en général.

Avant 1920, la technique du virage dos consistait à réaliser

un retournement simple. Puis dans les années 30, trois techniques

de virage s'opposèrent: le virage japonais utilisé par le

champion Olympique Kiyokawa, le virage hollandais et le virage «Kiefer»

du nom d'un américain vainqueur des Jeux de Berlin. Si les deux

premières techniques utilisaient un retournement plus ou moins en

surface, la troisième était une technique plongeante dite

en culbute qui préfigurait des évolutions de ces dernières

années.

Néanmoins,

les nageurs utilisèrent plus régulièrement le virage

dos classique.

Il

consistait à réaliser une translation horizontale (plus ou

moins aérienne) en restant sur le dos à partir d'un appui

de la main sur le mur vertical.

La

technique avec une translation du corps plus en surface avait été

popularisée et qualifiée de virage en «savonnette»

par le champion Olympique de 1976 John Naber. Peu avant 1990, les nageurs

initièrent une nouvelle technique appelée «crossover

turn».

Cette

innovation qui permettait de réaliser une culbute tout en restant

à la limite de la règle, fut très certainement à

l'origine d'un Changement du règlement en 1991. En effet, les difficultés

de jugement étaient telles que l'on autorisa le passage sur le ventre

avant de déclencher la rotation et la possibilité de toucher

le mur avec n'importe quelle partie du corps. En fait cette modification

réglementaire confirmait pour la nage du dos celle qui avait été

faite pour la nage libre en 1963, supprimant la nécessité

de toucher le mur avec la main lors de la culbute.

On

peut ainsi se rendre compte que le règlement reste le produit d'un

compromis entre plusieurs facteurs modulateurs parmi lesquels figurent

les innovations techniques des nageurs eux-mêmes. Le règlement

reste donc en perpétuelle évolution. Depuis les Championnats

du monde de Rome en août 1994, le Congrès Technique Natation

de la FINA a modifié et adopté les règlements techniques

concernant le virage dos pour une mise en application dès le 30

octobre 1994. Elles sont résumées dans les troix hapitres

suivants:

Les

points de règlement

Au signal de départ et après le virage, le nageur doit se repousser du mur et nager sur le dos. Il doit être sur le dos pendant toute la course. Il doit être sur son dos à chaque instant sauf lors d'un virage. La position normale sur le dos peut inclure un mouvement de roulis du corps inférieur à 90 degrés par rapport à l'horizontale. La position de la tête n'importe pas.

Une partie quelconque du corps du nageur doit couper la surface de l'eau pendant toute la course. Il est cependant permis que le nageur soit complètement immergé pendant le virage et sur une distance de 15 mètres au plus après le départ et le virage. A ce moment là, la tête doit être sortie de l'eau. la règle FR 2.9. précise que des repères sont placés sur les deux cotés de la piscine et là où c'est possible sur chaque ligne d'eau, à 15 mètres de chaque mur d'extrémité.

A l'approche du mur, le nageur peut se mettre en position ventrale. Une fois que le corps a quitté la position sur le dos, il doit y avoir ni mouvement de jambes, ni mouvernent de bras qui viennent s'ajouter à l'action de virer.

Par un mouvement de bras ou des deux bras, le nageur peut effectuer son virage.

Le nageur doit être revenu à une position sur le dos lorsqu'il quitte le mur.

Lors du virage, il faut qu'une partie quelconque du corps du nageur touche le mur.

Qu'es-ce qu'on gagne ?

Une

étude de Perry (1991) a estimé que la nouvelle réglementation

donne un avantage de 5 dixièmes de seconde pour chaque virage par

rapport à l'ancien virage. L'étude de Hanley a montré

qu'il y avait un gain de 18 centièmes entre le virage type «crossover»

et le nouveau virage appelé «rollover turn».

C'est

cette dernière technique que nous allons développer. Nous

décrirons chronologiquement les différentes phases :

L'approche

Comme

dans tous les virages, il est essentiel de conserver sa vitesse à

l'approche du mur. Afin d'anticiper au mieux le retournement sur le ventre

et la rotation, l'utilisation de repères visuels indirects par rapport

à l'axe de déplacement sera déterminante.

Ainsi,

pour éviter de se retourner et déséquilibrer la nage,

le nageur déclenche son virage en prenant en compte le nombre de

cydes de bras réalisés après le passage de la tête

sous les drapeaux. Ceux-ci sont toujours situés à une distance

de cinq mètres du mur et à une hauteur de 1 m 80 au dessus

du niveau de l'eau et ce quelle que soit le type de piscine. D'une façon

générale, un nageur expert réalise trois à

cinq coups de bras après les banderoles de dos situées à

cinq mètres du mur.

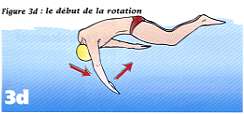

La

rotation du corps démarre lorsque la tête se tourne autour

de l'axe du corps afin de déclencher le passage du dos sur le ventre

(figure 3a). Si le passage sur le ventre s'effectue sur le flanc droit,

le bras droit poursuit son action motrice et s'arrête lorsqu'il est

le long du corps (figure 3b). Il convient d'effectuer le retour du bras

gauche comme si c'était un retour de bras en crawl. Avant que le

bras droit termine son action motrice, celle du bras gauche doit débuter

alors que le nageur atteint en même temps la position ventrale (figure

3c). A la fin de la rotation, le bras gauche vient rejoindre naturellement

l'autre bras le long du corps (figure 3d).

|

|

|

|

|

|

La rotation

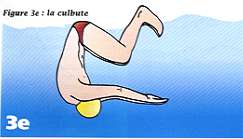

Le

passage sur le ventre et la rotation (culbute) doivent être réalisés

de façon enchaînée et sans à-coup. A partir

du moment où le dossiste a enclenché la rotation, le processus

technique de la culbute est similaire à celui du crawl.

La

différence est qu'il n'effectue pas de vrille lors de la poussée

afin de pouvoir repartir directement sur le dos après le toucher

du mur avec les pieds.

La

tête est rentrée, genoux vers la poitrine, les jambes passent

par dessus la tête (figure 3e). La vitesse de rotation est déterminée

prioritairement par la rapidité de la flexion de la tête (menton

sur la poitrine) et surtout pas par la projection des jambes hors de l'eau

comme le pensent souvent à tort certains nageurs.

La

vitesse de rotation est augmentée ensuite en diminuant le rayon

de rotation, c'est à dire en groupant le corps et les jambes. Rappelons

néanmoins qu'il est important de conserver la tête et le haut

du corps dans l'eau au début de la rotation.

|

|

|

|

|

La rotation du corps pendant la culbute sera arrêtée grâce au dégroupé des jambes, au contact des pieds sur le mur et au maintien des bras tendus pendant toute la durée du virage (figure 3e).

Ce point est très certainement le plus méconnu et le plus difficile à acquérir. En effet, il est difficile de conserver les bras tendus pendant que le reste du corps se groupe, les bras ayant tendance à se fléchir de façon réflexe. Ainsi, le défaut qu'il faut surtout éviter, c'est de stopper la rotation par une extension de la tête et par une extension latérale des bras.

En effet, si les bras se sont fléchis pendant la rotation, le nageur doit d'abord écarter les bras pour stopper la rotation et se stabiliser. Il perdra alors du temps pour les replacer dans le prolongement du corps avant d'effectuer sa coulée de reprise de nage.

C'est donc la flexion de la tête qui déclenche la rotation et ce sont les bras, à la condition d'être tendus, qui permettent d'arrêter la rotation. On peut parler ici d'une véritable anticipation posturale. Les bras permettent de placer le corps dans une orientation parallèle à l'axe de déplacement mais aussi favorable pour une poussée efficace (figure 3e et 3f).

Dès

la pose des pieds sur le mur, il est nécessaire de conserver sur

le même axe horizontal les pieds, le bassin, les épaules et

les bras (figure 3f). Si ce n'est pas le cas, la poussée risque

d'être incomplète et peu efficace mais surtout désaxée

(vers le haut ou le bas).

La coulée et la reprise de nage

Le nageur doit profiter de l'opportunité qui lui est donnée de nager immergé jusqu'à 15 mètres du départ. Depuis les Jeux Olympiques de Séoul, le nageur japonais Suzulci et l'américain Berlcoff ont pro\Né qu'on pouvait aller plus vite sous l'eau en utilisant des ondulations type dauphin qu'en nageant le dos en surface.

Pour

être efficace, la coulée doit être suffisamment profonde

(au moins 1 mètre pour profiter de l'absence de turbulences) et

le haut du corps suffisamment tonique avec les bras tendus dans le prolongement

du corps et les mains placées l'une sur l'autre, paumes vers le

haut (figure 3g).

Le

nageur qui possède une bonne ondulation résultant d'une bonne

souplesse naturelle et d'un travail systématique à l'entraînement

a donc intérêt à profiter de ces 15 mètres.

Néanmoins, certains entraîneurs pensent qu'une coulée

trop longue est trop coûteuse sur le plan énergétique.

En effet. il convient de bien se préparer stratégiquement

à ce type d'effort et d'écourter peut être un peu la

longueur de la reprise de nage sur l'épreuve du 200 mètres

sollicitant plus le système aérobie.

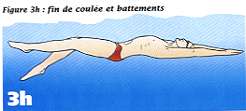

Sur la fin de la coulée, les battements simultanés de jambes deviennent alternatifs afin de mieux correspondre à la coordination du dos crawlé (figure 3h).

La reprise alternative des bras doit se réaliser au moment même où le nageur revient à la surface (figure 3i) et éventuellement au moment ou la vitesse de coulée devient inférieure à la vitesse de nage.

Si

beaucoup de nageurs ont utilisé, il y a quelques temps, une action

simultanée des bras à la reprise de nage, cette technique

n'est pratiquement plus utilisée aujourd'hui. En effet. elle se

traduit par un trou moteur néfaste à la continuité

des actions propu!sives.

|

|

|

|

Le virage, partie intégrante de l'entrainement

En

conclusion, nous rappelons que le travail du virage doit faire partie intégrante

de l'entraînement. S'il peut faire l'objet de temps en temps d'un

travail spécifique notamment en début de saison, c'est surtout

au cours de chaque série d'entraînement que l'entraîneur

et surtout le nageur devront veiller à respecter tous les principes

d'efficacité.

En

effet, la tentation est grande pour le nageur d'utiliser le virage comme

un moment de récupération, surtout dans les séries

aérobies. C'est pourtant dans ces moments de relâchement (baisse

de concentration) que les mauvaises habitudes se prennent. Pour les champions,

les quelques dixièmes de secondes perdues pendant le ou les virage(s)

lors de la compétition peuvent vous faire alors échouer sur

le mur d'arrivée.

(source:

Toute La Natation, Patrick Pelayo)